Wie ich zu einem neuen Weltbild gelangte

Ehe ich die Dreigliederung des sozialen Organismus kennen lernen durfte, habe ich mir manchmal Gedanken über einige Lebensfragen gemacht, die ich mir selbst versucht habe, zu beantworten. Da ich zu diesem Zeitpunkt nichts anderes kannte und selbst nicht das Aufgegliedert sein der Gesellschaft in verschiedene Bereiche wahrgenommen habe, ging ich dabei selbstverständlich von einem Einheitsstaat aus wie wir ihn heute eben kennen. Die Gewaltenteilung war mir nur im Hinblick auf Legislative, Judikative und Exekutive bekannt, die ich aber doch alle als Instrumente des Einheitsstaates wahrnehme.

Öfter dachte ich darüber nach, wie zum Beispiel die drei Ideale der Französischen Revolution Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit miteinander vereinbar sein sollten. Die Leitbilder klangen fortschrittlich und schienen mir durchaus erstrebenswert. Doch wie sollten sie jemals gleichzeitig umgesetzt werden? Forcierte man in einer Gesellschaft die Freiheit, so erhoben sich sehr bald aus der Masse einzelne mit besonderem Durchsetzungsvermögen oder gar der für Führungspositionen, so wie sie heute meist besetzt sind, erforderlichen Skrupellosigkeit. Was sollte die Freiheit also für die Gesamtgesellschaft Fruchtbringendes erschaffen? Und vor allem, wie konnte so gewährleistet werden, dass jeder Mensch, die gleichen Chancen haben sollte? – so fragte ich mich damals. Betonte man dagegen die Gleichheit, so lief man Gefahr, die Individualität des Menschen zu vernachlässigen und erschuf eine gleichgeschaltete Masse im Sinne der Allgemeinheit funktionierender Einheitsmenschen. Die Prinzipien Freiheit und Gleichheit widersprachen sich in meinen Augen am meisten. Brüderlichkeitklang ja durchaus vielversprechend, doch ich traute ihre Umsetzung nicht allzu vielen Mitmenschen zu, da die Erfahrung zu zeigen schien, dass das Streben nach der Erfüllung von Eigeninteressen bei den meisten überwog.

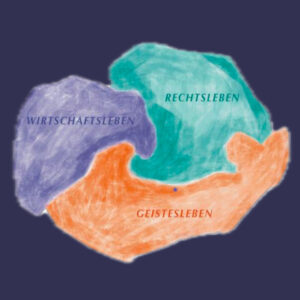

Die Begegnung mit Rudolf Steiners Dreigliederung des sozialen Organismus löste diese Konflikte augenblicklich. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen, ja, das war die Lösung: nicht immer und überall konnten Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit walten, sondern sie mussten auf bestimmte Bereiche des menschlichen Lebens bezogen werden und nur da konnten sie jeweils Verwirklichung finden! Im Klartext bedeutet das: Freiheit des Individuums im Geistesleben, Gleichheit vor dem Gesetz und vor staatlichen Organisationen und Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben.

Eine andere Frage, die mich bereits in jungen Jahren beschäftigte, betraf das gerechte Zusammenspiel des Individuums mit der Gesellschaft als Ganzes. Auch dabei kam ich vor Kenntnis der Dreigliederung schnell in einen inneren Konflikt, denn ich fand sowohl an der kollektivistischen als auch an der individualistischen Sichtweise etwas Einleuchtendes, konnte jedoch die beiden nicht gedanklich unter einen Hut bringen. Zwar war ich der Auffassung, dass der Einzelne sich in seinen Fähigkeiten entfalten können müsste, doch sah ich gleichzeitig, dass das keinesfalls auf Kosten der Allgemeinheit geschehen dürfe. Die Solidarität einer Gemeinschaft schien mir ein hohes Gut zu sein und müsse im Zweifel über die Bedürfnisse des Einzelnen gestellt werden, eine kollektivistische Sichtweise, die zum Beispiel während der Corona-Krise massiv an uns herangetragen wurde. In dieser Zeit herrschte das Narrativ vor: „Wenn wir keine Masken tragen und uns nicht impfen lassen, verhalten wir uns unsolidarisch.“ So mancher Möchtegern-Würdenträger war sich nicht zu schade, Kritiker als Schädlinge der Gesellschaft zu bezeichnen.

Dies sind Auswüchse einer langen bereits latent vorhandenen Denkweise, die sich jedoch vor der Corona-Krise noch nicht so deutlich offenbart hatte. Die Krise beförderte sie zu Tage und die Kenntnis über die Dreigliederung des sozialen Organismus hilft mir und uns dabei, diese Vorgänge wahrzunehmen und zu durchschauen. Meines Erachtens ist sie geradezu dazu prädestiniert, uns auf die Missstände unseres bisherigen Denkens hinzuweisen und aufzuzeigen, wie krank unsere heutige Gesellschaft inzwischen geworden ist. Wenn genügend Menschen dies erkennen, kann sich dadurch eine neue Tür für die Verwirklichung der Dreigliederung und Gesundung der Gesellschaften auf der Welt öffnen.

Unter der Voraussetzung des Einheitsstaates, von dem ich ja früher mangels Alternative ausgegangen war, fand ich es sehr schwierig festzulegen, bis wohin die Freiheit des Einzelnen gehen darf, ohne die Freiheit des anderen zu verletzen. Konflikte waren meines Erachtens vorprogrammiert, für die es dann jeweils gesetzlicher Regelungen bedurft hätte. Geprägt von der Vorstellung, dass der Staat ein Herrschaftsinstrument darstellt, bin ich bei meinen Betrachtungen eher von einer staatlichen Organisationausgegangen als von den einzelnen Menschen. Da das äußere Leben recht angenehm zu sein schien, machte ich mir die vom Einheitsstaat ausgehenden grundsätzlichen Missstände lange Zeit nicht wirklich bewusst. Erst durch die Begegnung mit der Dreigliederung wurde mir so richtig klar, dass wir Menschen es sind, die den Staat bilden und dass dies kein anonymer Apparat ist, der aus Selbstzweck heraus existiert – oder dies zumindest nicht sein sollte. Auch wurde mir klar, welches Welt- und Menschenbild mich bis dahin geprägt hatte. Zwar hätte ich auf Nachfrage niemals geantwortet, ich sehe die Gesellschaft als eine Maschine und die Menschen, die in ihr leben, müssten sich in ihr Räderwerk einordnen; doch aus heutiger Sicht war dieses materialistische Bild tatsächlich gar nicht so weit von meinem damaligen Weltbild entfernt. Ganz sicher war mir nicht bewusst, dass es sich bei einer menschlichen Gesellschaft um einen lebendigen Organismus handelt. Diese Klarheit ist mir erst durch die Beschäftigung mit den Erkenntnissen Rudolf Steiners über die Dreigliederung des sozialen Organismus gekommen.

Aus meiner jetzigen Perspektive kann ich meine damalige Denkweise kaum noch nachvollziehen. Wie sollte unsere Gesellschaft kein lebendiger sozialer Organismus sein, wenn sie sich doch aus einzelnen lebendigen Menschen zusammensetzt? Aber das ist es eben, weder die einzelnen Menschen noch die Gemeinschaft erschienen mir besonders lebendig. Und das, was ich wahrnahm, hielt ich mehr oder weniger für unabänderlich gegeben. Ich verdanke der Begegnung mit der sozialen Dreigliederung also auch das Verständnis dafür, dass wir unerwünschte Verhältnisse oder Zustände als solche erkennen und auch verändern können. Diese Erkenntnis empfinde ich als sehr hoffnungsvoll, wenngleich ich mich auch heute nicht der Illusion hingebe, dass dies eine einfache Angelegenheit und von heute auf morgen umsetzbar wäre. Mir ist bewusst, dass in uns allen wirken noch sehr stark die alten Denkmuster wirken, die von einem angepassten, bequemen Menschen ausgehen, dem seine Freiheit weniger wichtig ist, als die Sicherheit und Orientierung, die ihm der Staat im alten Sinne zu versprechen vorgibt. So akzeptieren wir häufig stillschweigend die sich immer weiter bis in unser Privatleben ausbreitenden Fangarme der Behördenkrake.

Es bedarf daher eines großen Umdenkungsprozesses, der bei unserem Selbstverständnis als Mensch beginnen muss, denn solange wir uns als Werkzeug einer wie auch immer gearteten Obrigkeit und eben nicht als ein sich entwickelndes geistiges Wesen verstehen, sind wir nicht bereit, die potenzielle Möglichkeit der Freiheit zu ergreifen, erkennen wir in unserem Gegenüber nicht den gleichwertigen Menschen in seiner ihm innewohnenden Würde und wirken wir nicht brüderlich für unseren Nächsten – und wird es uns auch nur schwerlich gelingen, die berechtigten Bedürfnisse des individuellen Menschen mit denen der Gesellschaft in Einklang zu bringen. Mögen wir uns also von diesem Spruch berühren lassen, der das Erfordernis der heutigen Zeit so genau auf den Punkt bringt:

Heilsam ist nur,

wenn im Spiegel der Menschenseele

sich bildet die ganze Gemeinschaft.

Und in der Gemeinschaft

lebet der Einzelseele Kraft.

(Rudolf Steiner)

Ursula Dziambor