„Es ist im Leben sehr selten,

dass uns jemand zuhört

und wirklich versteht,

ohne gleich zu urteilen.

Dies ist eine sehr eindringliche Erfahrung.“

Carl Rogers

„Heute ist ja die Sitte so eingerissen,

dass man überhaupt kaum mehr gehört wird,

sondern immer, wenn man das eine Viertel des Satzes gesprochen hat,

der andere anfängt zu reden,

weil ihn das eigentlich nicht interessiert, was man sagt,

sondern es interessiert ihn nur seine eigene Meinung.“

Rudolf Steiner

Zuhören ist etwas unendlich Schönes.

Zu merken, dass jemand zuhört, hilft so sehr, sich fallen zu lassen und zu sich zu kommen – das ist

genauso schön.

Wenn aktives Zuhören nicht gelingt

In der Szene der Therapeuten, Sozialpädagogen und Coaches verkommt das aktive Zuhören mitunter

zur bloßen Technik. Dann ist es nicht mehr „aktiv“.

Auch privat und unter sich hören sich die Fachleute in der Regel ausgiebig zu, doch leider oftmals

nicht, um ihr Gegenüber zu verstehen, sondern aus anderen Motiven heraus.

Was passiert zum Beispiel in folgender Situation?

Die Sozialpädagoginnen Niri und Jasmin treffen sich zum Kaffee.

Niri: „Wie geht’s dir?“

Jasmin: „Oh gut, danke, und dir?“

Niri: „Super, danke!“

Jasmin: „Ich würde dir am liebsten eine aktuelle Situation erzählen, die ist echt noch

brühwarm, es geht um eine Erkenntnis, hättest du Lust, mir zuzuhören?“

„Ja gern“, Niri ruckelt sich genüsslich zurecht, „schieß los.“

Kaum hat Jasmin begonnen, unterbricht Niri. Jasmin hatte erläutert, warum die Erkenntnis in

der letzten schlaflosen Nacht kam.

„Ich habe heute Nacht auch nicht geschlafen!“, platzt sie dazwischen. „Um vier Uhr war ich

schon wach! Die Katze der Nachbarn wollte rein. Es hat ja so geschüttet! Wie aus Eimern!

Meine Mutter sagte vorhin am Telefon, dass bei ihr in Bayern alles vertrocknet. Na jedenfalls

miaute die Süße so erbärmlich, dass ich wach wurde und nicht mehr einschlafen konnte.“

Jasmin geht auf sie ein und sagt einfühlsam: „Wirklich? Zu schlimm“, und hakt noch ein

weiteres Mal kurz empathisch nach.

Sie ist nun aus dem Konzept geworfen, hatte sie doch grade mit ihrem lieben und sogar

geschulten Gegenüber einen inneren Faden gesponnen zu ihrem Erkenntnisprozess. Dieses

lauschende Forschen nach innen kostet sie Kraft und Konzentration. Sie braucht eine kleine

Weile, um sich wieder einzufinden.

Nach ein paar Momenten der Verstörtheit berichtet sie vertrauensvoll weiter.

„Das siehst du falsch“, interpretiert Niri wuchtig, „du übertreibst da wirklich.“

Niri versteht Jasmin nicht. Jasmin sieht sich selber nicht als Übertreibende in dieser Situation.

Sie fragt sich still im Hinterkopf: „Was soll diese vorschnelle und selbstbewusst vorgetragene

Interpretation?“

Sie fasst sich wieder und öffnet sich ihrer Kollegin immer noch weiter. Anschließend ist sie

erschöpft und geknickt. Niri hingegen ist gesättigt und gut drauf.

Niri hat zugehört. Aber nicht im Sinne des aktiven Zuhörens.

Oder: Welche Motive sind in folgender Situation dominierend?

Michael versucht, seinem Freund Stefano in einem Erzählstrang eine anspruchsvolle

Arbeitsbeziehung möglichst klar zu umreißen, um ihm zunächst einmal einen Überblick zu

verschaffen, bevor er ins Detail geht. Das ist nicht leicht, da die Themen, Geschehnisse und

Ebenen dabei so mannigfaltig sind. Er gibt sich Mühe, auch weil er Stefano im Blick hat und

dessen Zuhörkapazität nicht überstrapazieren will. Außerdem denkt er, dass er so seiner

Beziehung mit dem Arbeitskollegen am besten gerecht wird. Und somit auch dem Kollegen

und sich selbst.

Als er sagt: „Ich habe den Jingle bereits auf Spotify, SoundCloud und …“

unterbricht Stefano ihn: „Also, da muss ich aber sagen, dass mir Spotify gar nicht sympathisch

ist. Da verheizt du deine Kunst. Da gehe ich extra nicht mehr drauf.“

„Ich weiß, ich weiß“, erwidert Michael etwas ungehalten, „das sehe ich ja auch so, ich kenne

das noch. Aber hier geht es doch um was anderes. Ach hätte ich doch bloß nicht Spotify erwähnt.“

Für Michael ist es anstrengend, das Nebennebengleis der Unterhaltung Stefano zuliebe zu

bedienen. Klar kann er sich mit seinem Kumpel auch locker über solche Plattformen

austauschen. Sie verstehen sich wirklich gut. Doch ist er so beschäftigt mit der

Arbeitsbeziehung und ihren Begegnungssträngen, dass ihn das sehr ablenkt. Gegen Ende des

Gesprächs ertappt er sich bei dem Gedanken, dass er sich mit dieser brisanten Thematik

nicht an Stefano hätte wenden sollen.

Die Regungen der Kinder aufnehmen und zurückspiegeln, damit sie sich bewusst erfahren

Die Menschen sehnen sich nach Spiegelung. Jeder möchte gesehen und verstanden werden.

Tief ernstgenommen zu werden, haben viele Menschen nur selten erlebt, manche vielleicht gar nicht.

Kindern wird oft ausgeredet, was sie denken und fühlen.

Hier ein Beispiel:

„Mama, mein Knie blutet, das tut so weh!“

„Ach, das ist doch nicht so schlimm.“ Statt: „Was? Echt? Oje! Komm mal her, zeig mal, wo?“

Und ein anderes Beispiel:

„Ich will aber mit Maximilian spielen!“

„Stell dich nicht so an! Komm jetzt!“ Statt: „Ooh, ja, das wäre schön, das geht aber jetzt nicht,

weil wir zum Doktor fahren müssen.“

„Ich will aber!“

„Du spielst gern mit ihm, hm? Meinst du, dass er morgen Nachmittag Zeit hat? Komm, wir

rufen nachher mal da an.“

Mögliche Ursachen für die Gier nach vorschnellen Urteilen und Interpretationen

Oft nutzt der zuhörende Mensch sein Gegenüber unbewusst als Spiegel.

„Ah, das kenne ich auch!“

„Oh, das ist bei mir genau andersrum!“

„Owei, jetzt habe ich ein Bedürfnis und würde am liebsten …!“

Der Zuhörer scannt die Äußerungen und schlingt sie hastig in sich hinein.

Was nützt ihm das?

Er bekommt Bestätigung, oder er fühlt sich nicht mehr so allein.

Vielleicht soll ein Konstrukt, das er sich aufgebaut hat, um eine eigene Herausforderung besser zu

meistern, zementiert werden.

Er nutzt den anderen Menschen, ohne sich dessen bewusst zu sein, für sich aus, um seine

Befürchtungen und Ungereimtheiten zu besänftigen und um seinen Vorurteilen Zuspruch zu geben.

Er nimmt den anderen, der bereitwillig und offen von sehr persönlichen Dingen berichtet, aus wie

eine Weihnachtsgans.

Es hat nur den Anschein, als erzähle der eine Mensch und als höre der andere zu.

Der fundamentale Mangel an Spiegelung in der Kindheit mag in unserer Gesellschaft ein Grund dafür

sein, dass viele Menschen süchtig nach vorschnellen Urteilen sind.

Sie möchten sich endlich wiedererkennen in dem, was jemand anderes von sich erzählt. Sobald sie

sich an sich selbst erinnert fühlen, meinen sie, sich im anderen zu sehen, auch wenn der andere

anders ist als das, was sie in ihm sehen.

Oft werfen sie eigene assoziierte Erlebnisse ein, die nicht zu dem passen, was der Erzählende zum

Ausdruck bringen will. Ihr Drang, gesehen werden zu wollen, ist so stark, dass sie der Illusion folgen,

der andere sei wie sie.

Der Sprechende wird dadurch jedes Mal irritiert und muss mit seiner Aufmerksamkeit von sich weg

auf den anderen springen.

Auch werden manchmal vorschnell und gierig Interpretationen produziert. Statt den anderen wirklich

kennenzulernen, wird danach gesucht, ihn zügig einzuordnen. Beispiele:

Ein Psychotherapeut ordnet das Erzählte einem Konflikt in der Kindheit zu.

Eine Sozialarbeiterin ordnet das Erzählte in den Themenkomplex Nähe und Distanz ein.

Eine Homöopathin ordnet es einem Arzneimittelbild zu.

Immer blanker werdende Spiegel – wie wir uns gegenseitig helfen können

Besonders in der früheren Kindheit benötigen wir Menschen den Spiegel von außen, um uns zu

entwickeln.

Als Erwachsene sind wir aufgefordert zu prüfen, in welchen Spiegel wir blicken.

Ist es ein Hohlspiegel?

Ein Spiegel mit Dellen?

Ein Spiegel mit gebrochenen Stellen?

Ist er an einer Stelle gelblich?

Kleben ganz viele Fliegen und ihre Hinterlassenschaften daran?

Ist er blank geputzt und man sieht nicht einen einzigen Putzstreifen?

Den blank geputzten Spiegel gibt es leider nur selten. Spiegel mit blankgeputzten Stellen gibt es

häufiger. Wir empfinden es als ein besonderes und wundervolles Erlebnis, wenn wir in so eine blanke

Stelle blicken und uns selber klar erkennen. Das sind meist sehr seltene Momente im Leben. Wir

fühlen uns in unserem Kern gesehen und geliebt.

In jedem Moment, in welchem ein sich öffnender Mensch die Interpretationen von sich weist, die

nicht zu ihm passen,

in jedem Moment, in dem er die eingestreute Geschichte (in welcher der eigentlich Zuhörende ruft:

Sieh doch mich!) stoppt,

in jedem Moment, in welchem er sagt: Nein, meine Geschichte ist anders, höre mir bitte zu! macht er

sich selbst und seinem Gegenüber ein Geschenk.

Denn jedes Mal poliert dieses Verhalten, wenn der Zuhörende es zulässt, eine Stelle in seinem

Inneren.

So werden unsere Spiegel nach und nach klarer. Dafür brauchen wir einander.

Das aktive Zuhören mit dem Redestab ist ein sehr wohltuendes Ritual, um auf diesem Weg

voranzukommen.

Das aktive Zuhören

Beim aktiven Zuhören lauschen wir dem anderen und bemühen uns zu erhaschen, was der andere

mitteilen möchte. Die eigenen inneren Impulse, Gedanken, Bewertungen, Fragen und Vergleiche

stehen dabei nicht im Fokus. Wer geübt ist, kann diese gleichzeitig in seinem Hinterkopf

wahrnehmen und für eine spätere Selbstreflektion dort aufbewahren. Die Aufmerksamkeit liegt

jedoch beim Gegenüber und seinen Äußerungen. Nach einer Weile des Zuhörens fasst er zusammen,

was er verstanden hat. Der Erzählende kann das gegebenenfalls richtigrücken. Daraufhin wiederholt

der Zuhörende das Richtiggerückte mit seinen eigenen Worten. Wenn es so für den Sprechenden

stimmt, fährt er fort. Der Zuhörende kann Fragen stellen, die offen und einfühlsam sind, und die

nicht eine eigene bzw. eine weitere Perspektive beinhalten.

Wichtig ist, dass der Zuhörende nicht unterbricht und sich nicht ablenken lässt, weder von seinem

Inneren noch von außen. Wenn das Gespräch am Nachbartisch oder die hübsche Frau am Tresen

kurzfristig interessanter sind, ist der Zuhörende nicht wirklich beim Gegenüber.

Die Methode ist aus Carl Rogers‘ (1902 – 1987) klientenzentrierter Psychotherapie entstanden.

https://www.psyonline.at/contents/13476/klientenzentrierte-psychotherapie-kp-

Der Redestab

Das Sprechen in einer Gruppe kann durch einen Redestab gekrönt werden. So entstehen mehr

Gleichberechtigung und Präsenz.

Die Methode kann bei allen erdenklichen Zusammenkünften angewendet werden, sei es bei

geschäftlichen Treffen, zur Entscheidungsfindung, bei Paaren, in Familien und in Schulen.

Die Gruppenmitglieder sitzen im Kreis und der jeweils sprechende Mensch hält einen Redestab.

Solange er diesen in seinen Händen hält, dürfen alle anderen nicht unterbrechen und auch nicht

miteinander tuscheln. So erhält er die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der anderen.

Wer leicht aus sich herauskommt, wird dadurch vielleicht in seiner Impulsivität gebremst. Wer eher

schweigsam oder sogar etwas gehemmt ist, bekommt so die Möglichkeit, sich zu äußern und dabei in

seinem eigenen Tempo die passenden Worte zu finden.

Es entsteht eine Redekultur, in welcher die Beteiligten den Respekt und die Wertschätzung der

anderen immer deutlicher empfinden. Auch wird das Bewusstsein für Worte geschult, da die

geerdete Atmosphäre es den jeweils Sprechenden erleichtert, die passendsten Worte zu finden.

Diese kommen aus dem Kontakt mit dem Herzen. Hastige Sprechblasen, Vorträge und Monologe

haben keine Chance.

Im Vorfeld wird ein Moderator ausgewählt. Dieser kann helfen, eine Stimmung der Zentrierung und

Stille zu schaffen, so dass jeder bei sich ankommt und sich in dem Kreis geschützt und sicher fühlt.

Wie wir unseren Redestab gestalten, ist unserer Kreativität überlassen.

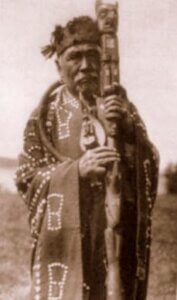

Ursprünglich kennen wir den Redestab aus indigenen Völkern. Die Stäbe waren teilweise

übermannsgroß. Sie wurden mit viel Ausdauer und Zeit geschnitzt und geschmückt und waren ein

kraftvolles Symbol für die Sippe, welches der Häuptling bei Versammlungen bei sich trug

Foto: https://de.wikipedia.org/wiki/Redestab

Aktiv zuhören mit dem Redestab

Der Moderator, der vorher gewählt wurde, achtet darauf, dass alle Menschen im Kreis aufmerksam

sind und bei sich bleiben. Er hält einen Rahmen, in dem alles ausgesprochen und gehört werden

kann, egal wie lange es dauert.

Je nach Kontext kann es sinnvoll sein, dass er darauf achtet, die Redeeinheiten zeitlich zu begrenzen.

Wer zu Ende gesprochen hat, gibt den Redestab an jemanden weiter, der sich mit Handzeichen

meldet. Solange keiner reden möchte, wird der Redestab in die Mitte des Kreises legt.

Der Mensch, der als nächstes spricht, wiederholt wie beim aktiven Zuhören das, was gerade gesagt

wurde.

Die Einmaligkeit und Unterschiedlichkeit jedes Menschen auf diese Weise zu achten, hält einen

gesellschaftlichen Organismus gesund. Der Einzelne übt wie in einer Keimzelle im Miteinander und

etabliert so ein Wirken aus der bewussten Mitte heraus für eine Gesellschaft in Freiheit, Gleichheit

und Brüderlichkeit.

https://baustelle.eichbaum-institut.de/wege-in-eine-gemeinwohl-gesellschaft/ Seite 49 f.

„Ich glaube, das größte Geschenk,

das ich von jemandem bekommen kann, ist,

dass er mich sieht, mir zuhört und mich berührt.

Das größte Geschenk,

das ich einem anderen Menschen machen kann, ist,

ihn zu sehen, ihm zuzuhören, ihn zu verstehen und ihn zu berühren.

Wenn das gelingt,

habe ich das Gefühl,

dass wir uns wirklich begegnet sind.“

Virginia Satir

https://www.systemisches-kolleg.de/dr-virginia-satir/

https://www.google.de/books/edition/Mein_Weg_zu_dir/KpOgBwAAQBAJ?hl=de&gbpv=1&printsec=frontcover

Ulrike Stein